Glicosidi

Scheda pubblicata il 19 novembre 2025

Di: Redazione di Wikiherbalist

Descrizione

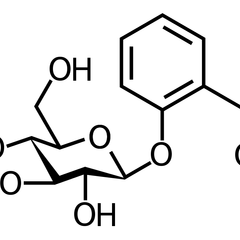

I glicosidi sono metaboliti secondari vegetali caratterizzati da una struttura molecolare formata da due componenti: una frazione zuccherina (glicone) legata tramite legame glicosidico a una frazione non zuccherina (aglicone o genina). Rappresentano una delle classi di principi attivi più abbondanti e diversificate nel regno vegetale, con diverse migliaia di composti identificati.

La frazione zuccherina può essere costituita da monosaccaridi (glucosio, galattosio, ramnosio, xilosio) o oligosaccaridi, mentre l’aglicone determina la classificazione del glicοside e le sue proprietà biologiche. Il legame glicosidico conferisce al composto una maggiore idrosolubilità, stabilità chimica e facilita il trasporto all’interno della pianta, fungendo spesso da forma di “stoccaggio inattivo” del principio attivo.

I glicosidi svolgono ruoli ecologici cruciali: difesa contro erbivori e patogeni, attrazione di impollinatori, regolazione osmotica, accumulo di metaboliti bioattivi. In fitoterapia, rappresentano principi attivi fondamentali con attività cardiotonica, lassativa, antimicrobica, antinfiammatoria, espettorante e antitumorale.

Struttura chimica

La struttura dei glicosidi presenta due elementi fondamentali connessi da un legame glicosidico:

Glicone (frazione zuccherina):

– Monosaccaridi più comuni: D-glucosio (più frequente), D-galattosio, L-ramnosio, D-xilosio, L-arabinosio, D-fruttosio

– Oligosaccaridi: disaccaridi (rutinosio, soforosio), trisaccaridi (robinobiosio)

– Funzione: aumenta solubilità in acqua, modula biodisponibilità, protegge aglicone da degradazione enzimatica

Aglicone o genina (frazione non zuccherina):

– Determina la classificazione del glicοside e l’attività biologica

– Può essere di natura: fenolica, steroidea, terpenica, cianogenica, solforata

– Viene liberato per idrolisi enzimatica (β-glicosidasi) o acida

Legame glicosidico:

– O-glicosidi: legame tra glicone e gruppo ossidrilico (-OH) dell’aglicone (più comuni)

– N-glicosidi: legame tra glicone e gruppo amminico dell’aglicone

– S-glicosidi: legame tra glicone e gruppo tiolico (-SH) dell’aglicone (es. glucosinolati)

– C-glicosidi: legame diretto carbonio-carbonio (più resistenti all’idrolisi)

La posizione e la stereochimica del legame (α o β) influenzano significativamente la biodisponibilità e l’attività biologica del composto.

Classificazione dei glicosidi

I glicosidi si classificano in base alla natura chimica dell’aglicone:

| Classe | Struttura | Fonti | Attività | Tossicità / Note | Esempi |

|---|---|---|---|---|---|

| Glicosidi cardiaci | Nucleo steroideo con lattone | Digitale, strofanto, mughetto | Inotropo positivo (insufficienza cardiaca) | Indice terapeutico molto stretto | Digitossina, ouabaina |

| Glicosidi antrachinonici | Nucleo antracene | Senna, frangula, rabarbaro, aloe | Lassativi stimolanti (latenza 6–12 h) | Uso prolungato → melanosi coli, ipokaliemia | Sennosidi, emodina |

| Glicosidi cianogenici | Rilascio di HCN per idrolisi | Mandorle amare, noccioli di drupacee, sambuco | Potenziale tossico (inibizione della respirazione cellulare) | Dose letale ~0,5–3,5 mg/kg; evitare semi e noccioli | Amigdalina |

| Glicosidi flavonoidici | Nucleo flavonico (C6–C3–C6) | Agrumi, pompelmo, varie piante medicinali | Vasoprotettori, antiossidanti, antinfiammatori | Interazioni possibili (es. pompelmo) | Rutina, naringina, esperidina, iperoside |

| Glicosidi fenolici | Derivati fenolici | Salice, uva ursina | Antinfiammatori, antimicrobici urinari | Metaboliti attivi: acido salicilico, idrochinone | Salicina, arbutina |

| Saponine | Triterpeni o steroidi | Liquirizia, ginseng, ippocastano | Tensioattivi naturali | Possibile irritazione gastrica/ematica a dosi elevate | Glicirrizina, escina |

| Glucosinolati | S‑glicosidi con solfato | Brassicaceae (broccoli, senape, rafano) | Isotiocianati: antimicrobici, antitumorali | Attività modulata da cottura e mirosinasi | Sinigrina, glucorafanina |

| Iridoidi | Monoterpeni ciclici | Artiglio del diavolo, valeriana | Antinfiammatori, sedativi | Instabilità di alcuni (es. valepotriati) | Arpagoside, valepotriati |

Distribuzione nelle parti della pianta:

Applicazioni terapeutiche

Insufficienza cardiaca:

Digossina da digitale (Digitalis) – richiede prescrizione medica

Evidenza consolidata, monitoraggio della digossinemia necessario

Stipsi occasionale:

Senna, frangula, cascara – infuso (1-2 g) o estratto secco

Assunzione serale, massimo 7-10 giorni consecutivi

Infezioni urinarie (prevenzione):

Uva ursina (arbutina) – infuso di foglie o estratto secco

Alcalinizzare le urine, cicli brevi di 5-7 giorni

Dolore e infiammazione:

Salice (salicina) – decotto di corteccia (2-3 g)

Minore gastrolesività rispetto all’acido acetilsalicilico

Insufficienza venosa:

Ippocastano (escina), agrumi (esperidina, diosmina)

Evidenza forte per riduzione edema e pesantezza alle gambe

Supporto articolare:

Artiglio del diavolo (arpagoside) – estratto secco di radice

Efficacia documentata per osteoartrite e lombalgia

Sicurezza e tossicità

Alto rischio:

– Glicosidi cardiaci: indice terapeutico stretto, solo uso farmaceutico

– Glicosidi cianogenici: dose letale 0,5-3,5 mg/kg, evitare noccioli e mandorle amare

Rischio moderato:

– Antrachinonici: uso cronico causa melanosi coli, ipokaliemia. Max 7-10 giorni

– Controindicazioni: gravidanza, allattamento, bambini <12 anni

Generalmente sicuri:

– Flavonoidici: tollerabilità ottima. Attenzione pompelmo (inibitore CYP3A4)

– Salicina: buona tollerabilità, evitare con anticoagulanti

– Arbutina: max 1 settimana, evitare in gravidanza

Riferimenti

- Bruneton, J. (2016). Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants (4th ed.). Lavoisier Publishing.

- Evans, W. C. (2009). Trease and Evans’ pharmacognosy (16th ed.). Elsevier Health Sciences.

- Wichtl, M., & Brinckmann, J. (2004). Herbal drugs and phytopharmaceuticals: A handbook for practice on a scientific basis (3rd ed.). Medpharm Scientific Publishers.

- European Medicines Agency. (2018). Assessment report on Digitalis lanata L. and Digitalis purpurea L., folium (EMA/HMPC/677972/2015).

- Izzo, A. A., & Ernst, E. (2009). Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: An updated systematic review. Drugs, 69(13), 1777–1798.